・ ・ ・

関連ブログを6つ立ち上げる。プロフィールに情報。

・ ・ {東山道・美濃国・百姓の次男・栗山正博}・

日本の山岳信仰と中国・朝鮮の山岳信仰とは違う。

・ ・ ・

万世一系の世襲血族だけが天皇に即位でき、血統でない赤の他人が天皇に即位できなかった本当の理由とは。

太陽神の天照大神(女性神)と火山神の素戔嗚尊(男性神)は天皇家(現皇室)と心・血・志で繋がった祖先である。

・ ・ ・

2024年3月27日 日刊ゲンダイDIGITAL BOOKS BOOKSニュース「「古事記」は火山巨大噴火の記録だった?

日本最古の歴史書として、和銅5年(712年)に編纂された古事記。その内容は、国産みや高天原での岩戸隠れなど、さまざまな神話にあふれているが、これらを日本列島における火山活動と結びつけて考察しているのが蒲池明弘著「火山で読み解く古事記の謎」(文藝春秋 920円+税)である。

今から7300年前、九州本島南端の沖合で「鬼界カルデラ噴火」と呼ばれる巨大噴火が起きた。本書では、この噴火の記憶が、皇室の祖神であるアマテラスと弟スサノオの物語に投影されているとしている。

姉の領国である高天原で大暴れをする弟の行いを苦に、岩の洞窟に隠れてしまう姉。その結果、世界に「常夜」が訪れる―――アマテラスの「岩戸隠れ」と呼ばれるエピソードだ。

この永遠に続く暗闇は、一般的に日食あるいは冬至の表現と考えられてきた。しかし本書では、戦前の物理学者で東京帝国大学地震研究所所員だった寺田寅彦の論考などを基に、火山噴火に伴う噴煙・火山灰により空が覆われた、という説を提示している。古事記では、常夜にうろたえた神々が会議を開き、鏡や勾玉を作り、さまざまな祭祀が執り行われる。数分で終わる日食では、神々があらゆる方策を講じる時間もなく、冬至では神々をうろたえさせるほどの暗闇は訪れないだろう。

また、スサノオが高天原で大暴れする際には、川と海の水を飲んで号泣し、干ばつを起こし、樹木は萎え、邪悪な神がハエのように大地を蠢き……などの描写がある。水が荒れ狂うさまから津波や台風を連想するところだが、これも巨大噴火の影響とみることができる。何しろ、鬼界カルデラ噴火の際に放出されたマグマの総量は、東京ドーム10万杯といわれている。これだけのマグマが噴出すれば、川や海は埋め立てられ、火山灰や火砕流が大地を焼き焦がすことは明白。スサノオの暴挙と一致するわけだ。

著者は、本書が学会の主流から外れた“トンデモ”の部類であるとも述べている。しかし、古代の人々にとって巨大噴火は神のなせる業であり、そこに思考が生じて神話が誕生するきっかけとなっても何ら不思議はない。近年、多くの自然災害に見舞われてきた日本人にとってもしっくりくる、新しい古事記の読み解き方だ。

・ ・ ・

日本の自然災害において、科学的想定外は存在しない、全てが歴史的想定内である。

日本の自然には、安全神話は存在しないし、啓示宗教は無力である。

日本民族は、地獄の釜(マグマ)の薄板(岩盤)の上で生活して生きてきた。

・ ・ ・

日本民族の宿命とは、海外から新しい知識、技術、文化、その他を絶えず貪欲に受け入れなければ、過酷な自然環境で生き残る事ができない事であった。

それが、古事記・日本書紀における記紀神話であり、皇室神話に脈々と受け継がれている。

現代日本人は、戦後民主主義教育の歴史教育を真面目に素直に学んだが為に、民族的な伝統・文化・歴史そして宗教による事実・現実を忘れ、日本民族を滅ぼす怖れのある火山神話が理解できなくなっている。

反宗教無神論の文化マルクス主義者であるエセ保守とリベラル左派は、記紀神話・天孫降臨神話・天皇神話を否定する。

・ ・ ・ ・ ・ ・

2015年8月16日 日本神話の基本が火山神話であることについて。

噴火のニュースが本当に目立つようになってきた。

珍しい冨士火山の女神の画像を載せておく。一一世紀製作、木造浅間神像。富士山と結びついた仙女像。

平成25年重要文化財指定。中央の如来と三女神像

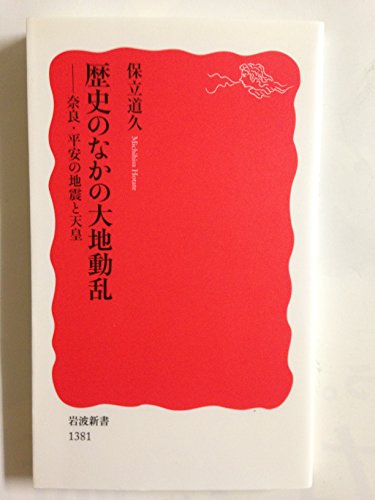

日本神話の基本が火山神話であることについて、拙著『歴史のなかの大地動乱』(岩波新書)の179頁を引用しておく。これに天孫降臨神話をあわせて考えることが必要だが、それについては拙著『物語の中世』の文庫版あとがきをみていただきたい。

12月23日に十和田噴火1100年のシンポジウムがあり、それにむけて、もう一度やっている。

日本神話における火山の神は女神イザナミである。これは神話学の古典業績の一つ、松村武雄の『日本神話の研究』が女神イザナミの国生神話の解釈によって明らかにされている。イザナキ・イザナミは「ミトの婚合」ののち日本の島々を生みだすのである。「土地の起源が人の生殖として語られたことは(世界で)他に類例がない」「無理な考え方」であるというのが津田左右吉の神話論の基本的な前提の一つであったが、松村の仕事によってそれはすでに成り立たなくなっている。

神話学の大林太良によっても、出産によって国や島が生まれるというスタイルの神話は、太平洋地域に広く分布しているという。ほぼ同じ地域に「海中に火の起源を求める神話」が分布するというのも重要であろう。ポリネシアでは最初の火の持ち主は地下の冥府にの女神マフイカであり、英雄マウイは彼女を殺して火を現世にもたらした。このような女性の体内・陰部からの火の起源説話について、神話学では、イモ類・雑穀栽培に随伴する死体化生型(ハイヌヴェレ)の作物起源神話、あるいは焼畑文化との関係で論ぜられてきた。しかし私は、その分布地域がまさに環太平洋の火山地帯にあたることに注目すべきだと思う。これらは海底火山の噴火の経験の神話化と考えるべきであろう。

そうだとすると火山列島・日本の山の神が女神であることは自然なことである。たとえば、『常陸国風土記』には、「御祖の尊」が富士と筑波の神のもとを訪れた時のエピソードがあるが、この「御祖の尊」の御祖については漠然と「尊貴な祖先の神」と理解されることが多いが、たとえば賀茂御祖社の例が示すように、「御祖」とは母親を意味する。この神は、山々の「御祖」である大地母神なのである。この母親の訪問に対して、富士の神が「今日は『新粟』の新嘗の収穫祭の夜で物忌の最中なので、申し訳ないが駄目です」といったのに対して、筑波の神は「物忌ではあるけれども、親のいうことが何よりです」といって歓迎したという訳である。彼らも女神であろう。

このエピソードは、富士の位置からして、列島の地母神が母娘の火山の女神からなっていることを示している。もとより、筑波山は、火山ではない。しかし、御祖尊が筑波を褒めて「愛しきかも我が胤 巍きかも神宮」と謡ったことは、当時の「神宮」の用例からすると、筑波山が火山とみなされていたことを示している。筑波山は、地下で固まって噴火しなかったマグマだまりが地上に露出したものであって、今でも火山と思われることも多い。そして標高が高く、火山山頂らしい磐座の発達した方を女体山としていることも示唆的で、筑波の神が女性上位であったことは間違いないのである。

門口で拒否された「御祖の尊」が富士を呪い、筑波を褒めたのが、二つの山の運命を分けた。そのため富士山はつねに厳しい寒さの中におかれて人々が上ることもできないのに対して、筑波山が豊かな水と草木にめぐまれて東国の人々が集まり遊ぶ山になった。『新粟』の新嘗の夜の物忌において客神を歓待するかどうかが、その原点となったというのであるが、この「粟」の新嘗という場合の「粟」は穀物一般を意味するという見解もあるが、粟の焼畑の収穫と考えて問題はない。富士の女神は火山の女神であるとともに粟焼畑の女神でもあったのである。ここには火山神話が作物起源を語る豊饒の神話に展開する事情がよく現れている。

この点では、九世紀の伊豆神津島の海底噴火が、神津島火山の女神、阿波神が「三嶋大社の本后にして、五子を相生む」と神話化されていることも重要である。つまり、この神津島の女神の名、「阿波神」の「阿波」は「粟」に通ずる。大林太良は、国生神話でイザナミの生んだ「粟の国」が「大宜都比売」と呼ばれていることに注目し、日本における原初農業神は粟などの焼畑耕作にかかわるオオゲツヒメであるとした。「阿波神」とはオオゲツヒメのことであったに相違ない。

オオゲツヒメについては、『日本書紀』『古事記』に語られた農業起源神話の一つに、天から放逐されたスサノヲが、地上を経巡っていた時に妹のオオゲツヒメにであったというエピソードがある。オオゲツヒメは、スサノヲに同情して、鼻や口また尻から「味物」を取り出して、スサノヲを歓待しようとした。スサノヲが、それを汚いと怒って彼女を殺害したところ、オオゲツヒメの頭には「蚕」がなり、目には稲種がなり、耳には粟がなり、鼻には小豆がなり、陰部には麦がなり、尻には大豆がなったという訳である。地震神、スサノオという観念が九世紀の地震史料の中に確認された以上、東国の火山噴火の中に、スサノオと対をなす神話的な女神の観念が生きていたというのは自然なことといえよう。

地震神が男神であるのに対して、火山神の肉体は女体であったということになるが、これが九世紀にも信じられていたことは、『延喜式』に残された次の「鎮火祭祝詞」の一節に明らかである。

神伊佐奈伎・伊佐奈美乃命の妹妋の二柱、嫁し継ぎ給ひて、国の八十国・島の八十島を生み給ひ、八百万神等を生み給ひて、まな弟子に、火結神を生み給て、美保止焼かれて石隠れ座して

つまり、イザナミは「八十国、八十島を生み給い」、その後に「火結神」(火熱の神)を生んで「美保止=ミホト」(陰部)を焼いて死去したというのである。松村によれば、このミホトの原義は「ほとぼり」(熱)の「火処」であって、女性の性器や、噴火口や鍛冶の火床などを表現する。ホトには山間の窪地という意味もあるが、クボも「中央の窪んだところ」という意味から女性性器を意味する。巨大な地母神・イザナミが豊饒の神であったのは、焼畑という農業生産のあり方に根づいたものであると同時に、彼女がエロスの神であったことにも深く関わることであったといわねばならない。

・ ・ ・

スサノヲ神話は火山現象?…寺田虎彦の地球科学的な解釈

神話の「世界観」~日本と世界(5)寺田寅彦の日本神話解釈

鎌田東二鎌田東二京都大学名誉教授

寺田寅彦

出典:Wikimedia Commons

物理学者・寺田寅彦はかつて「地球物理学的にわが国の神話を見ていくと、日本の国土にふさわしい自然現象が随所に見られる」と述べた。それはどういうことなのか。話は彼が指摘する日本神話の具体的解釈へと進んでいく。(全8話中第5話)

※インタビュアー:川上達史(テンミニッツTV編集長)

時間:15:21

収録日:2020/12/07

追加日:2021/10/17

カテゴリー:

歴史・民族歴史・民族一般

文化・芸術異文化理解

キーワード:

神話 寺田寅彦 神々 自然 地球物理学

≪全文≫

●わが国の神話は日本の風土に則ったもの

鎌田 少し話が横道に逸れて、生命の不老不死の起源の話になりましたが、話を元に戻します。寺田寅彦の「スカンジナヴィア神話と日本神話の間の対比」ですが、彼は日本のことをどう言っているか。寺田寅彦の「神話と地球物理学」の1節では、こう言っています。

「それで、わが国の神話伝説中にも、そういう目で見ると、いかにも日本の国土にふさわしいような自然現象が記述的あるいは象徴的に至るところにちりばめられているのを発見する。

まず第一に、この国が島国であることが神代史の第一ページにおいてすでにきわめて明瞭に表現されている。また、日本海海岸には目立たなくて太平洋岸に顕著な潮汐の現象を表象する記事もある。

島が生まれるという記事(国産み神話のこと)なども、地球物理学的に解釈すると、海底火山の噴出、あるいは地震による海底の隆起によって海中に島が現れ、あるいは暗礁が露出する現象、あるいはまた河口における三角州の出現などを連想させるものがある」

日本という島国ができていく地球科学的な生成の過程は、例えばプレートテクトニクスという理論によって、今は科学的にほぼ解明されています。そのような観点で神話の物語を見ていくと、火の神の物語とは火山の噴火であるとか、あるいは神々が日本という国を生んでいく物語は海底火山の隆起であるなどと解釈できる、と言っています。

そして、スサノヲ神話についてこう述べています。

「なかんずく速須佐之男命に関する記事の中には、火山現象を如実に連想させるものがはなはだ多い」

つまり、スサノヲ神話とは火山現象であるというのです。

―― なるほど。

鎌田 例えば、「その泣きたもうさま」について、『古事記』の中には小さいときからひげが胸先まで伸びるまで泣き叫んでいたという記述があるのですが、このように言うわけです。

「『その泣きたもうさまは、青山を枯山なす泣き枯らし、河海はことごとに泣き乾(ほ)しき』というのは、何より適切に噴火のために草木が枯死し、河海が降灰のために埋められることを連想させる。噴火を地神の慟哭と見るのは適切な譬喩であると言わなければなるまい」。

それから、スサノヲノミコトがアマテラスオオミカミに会いに行くときに周りに地響きがするといったことや、自分がウケヒに勝って乱暴狼藉を働いたときに田んぼの溝を埋めたり、大嘗殿に糞をしたりする記述があるのですが、これらを寺田寅彦は、「噴火による降砂降灰(降ってきた火山灰)の災害を暗示する」ようだとしている。

そして、スサノヲノミコトが天の斑馬を逆剥ぎに剥いで、血だらけになったその馬を、機織り女が機を織っているところに投げ入れ、驚いた機織り女が機織りの樋(針)でほとを突いて死ぬ。このあまりの痛ましさ、傍若無人にアマテラスが怒り悲しんで、天岩戸に押し籠もった――このような話になるわけですが、その投げ入れたさまを「火口から噴出された石塊が屋をうがって人を殺したということを暗示する」としています。

数年前に木曽御嶽山が突然噴火して、登山している人々が数十人亡くなるという悲劇がありました。これに近いことが実際にあったという解釈ですね。

―― 興味深い解釈ですね。

鎌田 日本の風土に則った解釈ということになります。

●日蝕でなく火山鳴動――真に迫った寺田寅彦の解釈

鎌田 そしてその後、「高天原がみな暗く、葦原中国がことごとく暗かったというのも、噴煙降灰による暗さである」としています。

これについては日蝕神話だという解釈もあります。日蝕になり、太陽と地球の間に月が入ることによって、太陽と月の大きさがほぼ同じであるために真っ暗になってしまい、周りの太陽フレアだけがわずかに見える。アマテラスオオミカミが天岩戸に隠れたのは、そのような日蝕現象だというのが1つの神話解釈としてあるのですが、寺田寅彦は「それは少し違うだろう」と言います。

なぜ違うかというと、日蝕は短時間の暗黒状態でしかないからです。

―― 比較的すぐ明るくなってきますよね。

鎌田 これを見て、神々が鏡を作ったり、玉を作ったりして、いろいろと相談して方策を講じるということですが、その間にかなりいろんな災いが起こってきたりするということは、それほど短時間ではないだろうというわけです。短時間に神事を行う相談をし、お膳立てして、祭のパフォーマンスを行うことなど絶対にできない。神々の時間がどのようなものか、分かりませんけれど。

そこで寺田寅彦は、これは日蝕だと解釈するのではなく、火山鳴動の後、噴煙、降灰現象によって空に暗雲が漂って暗くなり、そのような状態が相当長い時間、...

テキスト全文を読む

(1カ月無料で登録)

・ ・ ・

葬儀屋さん

山岳信仰とは何?神道や仏教との関わりや、有名な霊峰をご紹介!

公開日 : 2020/5/13

更新日 : 2020/9/10

山岳信仰とは何かご存じでしょうか。知らないという方も、大地にどっしりと根付き、たくさんの恵みを与えてくれる山に大いなる力を感じたことはあるかもしれません。山を神と見なし、崇めてきた日本古来の信仰「山岳信仰」と仏教との関係、有名な霊峰についてご紹介します。

山岳信仰とは?

山岳信仰とは、山に神々が宿るとし崇拝する信仰のことです。国土の7割以上を山地が占める日本に住む人々にとって、山は水や木、動物と言った生きるために大切な物を届けてくれる反面、火山噴火や土砂崩れなどといった恐ろしい災害ももたらす、まさに神のような存在だったのです。

日本の山岳信仰は仏教とも結びつき、独自の進化を遂げていきました。山岳信仰がどのように始まったのか、仏教や人々の生活とどのような関係があるのかお話します。

山岳信仰の発達

まずは、山岳信仰がどのように生まれ、どのように仏教と結びついたかをご紹介します。

・ ・ ・

ウィキペディア

山岳信仰(英語: mountain worship)とは、山を神聖視し崇拝の対象とする信仰。

解説

山岳信仰は、自然崇拝の一種で、狩猟民族などの山岳と関係の深い民族が山岳地とそれに付帯する自然環境に対して抱く畏敬の念、雄大さや厳しい自然環境に圧倒され恐れ敬う感情などから発展した宗教形態であると思われる。山岳信仰では、山岳地に霊的な力があると信じられ、自らの生活を律するために山の持つ圧倒感を利用する形態が見出される。

これらの信仰は主に、内陸地山間部の文化に強く見られ、その発生には人を寄せ付けない程の険しい地形を持つ山が不可欠とされる。

そのような信仰形態を持つ地域では、山から流れる川や、山裾に広がる森林地帯に衣食住の全てに渡って依存した生活を送っており、常に目に入る山からの恩恵に浴している。その一方で、これらの信仰を持つ人々は、険しい地形や自然環境により僅かな不注意でも命を奪われかねない環境にあることから、危険な状況に陥る行為を「山の機嫌を損ねる」行為として信仰上の禁忌とし、自らの安全を図るための知識として語り継いでいると考えられる。

日本の山岳信仰

日本の古神道においても、水源・狩猟の場・鉱山・森林などから得られる恵み、雄大な容姿や火山などに対する畏怖・畏敬の念から、山や森を抱く山は、神奈備(かんなび)という神が鎮座する山とされ、神や御霊が宿る、あるいは降臨する(神降ろし)場所と信じられ、時として磐座(いわくら)・磐境(いわさか)という常世(とこよ・神の国や神域)と現世(うつしよ)の端境として、祭祀が行われてきた。また、死者の魂(祖霊)が山に帰る「山上他界」という考えもある(この他は海上他界、地中他界など)。これらの伝統は神社神道にも残り、石鎚山や諏訪大社、三輪山のように、山そのものを信仰している事例もみられる。農村部では水源であることと関連して、春になると山の神が里に降りて田の神となり、秋の収穫を終えると山に帰るという信仰もある。

主な形態

日本の山岳信仰の主な形態をまとめると、以下のようになる。

火山への信仰

富士山や阿蘇山や鳥海山など、火山の噴火への畏れや地熱の恵みへの畏敬から、火山に神がいるとみなして信仰するもの。

水源である山への信仰

白山など、周辺地域を潤す水源となりうる山を信仰するもの。

死者の霊が集うとされる山への信仰

日本には、恐山や月山、立山、熊野三山など、死者の霊が死後にそこへ行くとされている山が各地に存在しており、それらの山々が信仰の対象となることがある。

神霊がいるとされる山への信仰

豊前国の宇佐神宮の奥宮である御許山や、大神神社の御神体とされる三輪山や、役小角が開いたとされる大峰山など、山としては規模が小さいが、あるとき、その山に神霊がいるとされて、以後信仰が始まったもの。

また、豊後国と日向国の国境にある祖母山では、7世紀中頃から[5]、山頂の上宮と山麓の下宮八社が、『古事記』、『日本書紀』、山幸彦・海幸彦神話に現われる神武天皇祖母の豊玉姫を祀っているが、やはり大神系であると言われている。

修験道の誕生

日本において、山岳信仰が、日本古来の古神道や、伝来してきた仏教(特に天台宗や真言宗などの密教)への信仰と結びついて、「修験道」とされる独自の宗教が生み出された点は、特筆に値する。修験道は、修行により吸収した山の霊力を人々に授けるというもので、役小角が創始したとされる。現在も、「本山派」(天台宗)あるいは「当山派」(真言宗)の修行僧(山伏、あるいは修験者などと呼ばれる)が、伝統的な修験道の修行を行っている。

・ ・ ・

桃山堂

火山と神話の現場からの報告

(『火山と日本の神話──亡命ロシア人ワノフスキーの古事記論』第四部より)

日向神話と火山

九州南部で史上最大の噴火が起きた

このセクションでは、日本神話の最も重要な舞台となっている九州南部、出雲地方をフィールドとする火山研究者の協力を得て、『火山と太陽』で展開されてている議論の地質学的な背景を検証する。本書のテーマにおいて重要な意味をもつのは、九州南部はもとより、出雲地方も火山的風土が濃厚なエリアであることだ。

ワノフスキーは日本列島における火山活動の歴史を地質学的に探究することは、古事記研究において大きな意義をもつと考え、『火山と太陽』でこう述べている。

祖国の各火山の歴史を知悉している日本の地質学者は、恐らく神話発生時代の究明に新しい光明を注ぎ、なんらかの寄与をなし得るだろうと思う。

もしも噴火の古代記録が残っているとしたら、そのような記憶のひとつによって、古事記神話の生まれた時代をはっきりと決めることもできるであろう。

ワノフスキーが生きていたころ、日本列島の火山活動史の研究ははじまったばかりで、データの蓄積は乏しかった。一九七〇年代以降、全国各地に堆積している火山灰の年代が次々に特定された結果、日本列島において、いつ、どの火山で、どの程度の規模の噴火があったかということがおおむね判明している。さらに考古学の研究によって、日本列島にまとまった数の人類が暮らしはじめるのは四万年まえ以降(後期旧石器時代)ということもわかってきた。それにもとづき、鹿児島県域で三万年ほどまえに発生した超巨大噴火が、日本列島の居住者によって体験された最大の噴火であろう、と現時点では考えられている。九万年ほどまえ阿蘇山で起きた噴火が規模のうえではより大きいが、目撃者がいた確証はないからだ。

この分野の第一人者である町田洋・東京都立大学名誉教授によると、三万年まえの超巨大噴火によって地上にはき出された噴出物は、富士山が十万年近くかけて放出した噴出物の総量とほぼ同じだという(『火山灰は語る』)。

すさまじい量のマグマが放出されたあと、地表の均衡は失われ、大陥没を生じる。それがカルデラだ。鍋を意味するスペイン語に由来する。

三万年まえに鹿児島で起きた超巨大噴火では、直径二十キロメートルの陥没が生じた。姶あい良ら カルデラと呼ばれる巨大な鍋型地形は、現在の鹿児島湾の一画となっているが、そのカルデラの縁に新たに出現したのが桜島だ。

姶良は古代からある地名で、現在は鹿児島市に隣接して姶良市がある。古事記によると、この地名を負うアヒラ姫がカムヤマトイワレヒコ(神武天皇)の妻である。

「鹿児島市の港からフェリーで、桜島に向かうとき、鹿児島湾を囲む茶色の断崖が目に入りますが、これが三万年まえの巨大噴火で生じたカルデラの壁面にあたります」

桜島ミュージアムの福島大輔理事長(博士号をもつ火山学者)は、現在の風景から三万年まえの巨大噴火を説き起こす。桜島はいまも噴煙を絶やさず、島のいたるところで溶岩や火山灰をみることができる。三万年まえの巨大噴火のとき、この土地では、どのような事態が生じたのか。福島理事長はこう説明する。

「巨大な噴煙の柱は空高く立ちのぼり、やがて自らの重みに耐えられず崩れました。崩壊した噴煙柱は火山灰や火山ガスを成分とする火砕流となり、時速百キロを超えるすさまじい勢いで広がります。その日のうちに鹿児島県のほぼ全域と宮崎県、熊本県の多くの部分が火砕流によって埋め尽くされました。火砕流の固まりはシラス台地という土壌となって、痕跡を今にとどめています。外国の研究者のシミュレーションによると、姶良カルデラの噴火に際して、高さ四十四キロメートルの噴煙柱が発生したと報告されています。成層圏でも高いところであり、もはや宇宙に迫ろうかという領域です」

ワノフスキーは天空を炎が乱舞する夢をみて、それを「宇宙」の夢だと言っていたことを思い出す。火山の巨大噴火はまさしく宇宙的なスケールなのである。縄文時代の七千三百年まえにも超巨大噴火が発生した。噴火したのは鹿児島県の南にある沖合で、噴煙の柱が倒壊して生じた火砕流は海を越えて本土に達し、九州南部を灼熱の世界に変えた。鬼界アカホヤ噴火とよばれ、その痕跡である鬼界カルデラは薩摩硫黄島、竹島をの

ぞくと海中にある。九万年まえの阿蘇、三万年まえ、七千年まえの鹿児島での超巨大噴火は、そのたびごとに九州の半分を火砕流で埋め尽くし、人間をふくめてほとんどの動植物を死滅させた。その火山灰は関東、東北、北海道にまで達し、地層のなかに痕跡をのこしている。富士山、浅間山、三原山などの噴火とは比較できないほど巨大なスケールで、桜島のある鹿児島湾は何度かの巨大噴火で形成されたカルデラである。そのメカニズムも異なることから、「破局噴火」あるいはカルデラ噴火、スーパー・ボルケーノといって区別されている。

欧米ではノアの方舟の伝説をめぐって、もし洪水神話が事実であったとしたら、それは、いつ、どこで起きたのかという問題がかねてより議論されている。ワノフスキーはそれをよく知っていたから、古事記のなかの火山神話の背景に具体的な火山の噴火を探ろうとした。そして、「活火山の真の王国である九州」(『火山と太陽』)、そのなかでも最も巨大な阿蘇山こそ「火山の王」(同)だとして注目している。

阿蘇山で九万年まえに起きた破局噴火は、日本列島の火山史において最大級の噴火だとされるが、本稿では鹿児島県域の火山を中心的な話題としたい。阿蘇山と古事記神話のつながりがあまり見えないというのが理由のひとつ。もうひとつは阿蘇山と違って、鹿児島での破局噴火は、まちがいなく列島住民に目撃されており、そこから神話や伝承が生じたかもしれないからだ。

「火山の冬」とアマテラス神話

七千年まえに鹿児島の南方の海域で起きた超巨大噴火は、「完新世(約一万年以降)における地球上で最大の噴火である」(月刊『科学』二〇一四年一月号所収「カルデラとは何か。鬼界大噴火を例に」東京大学地震研究所・前野深)とも考えられている。縄文時代の日本列島において、地球史レベルの大事件が発生しているのだ。

これもワノフスキーの死後、進展した研究分野だが、こうした超巨大噴火のあとには、「火山の冬(volcanicwinter)」といわれる地球規模の寒冷化が生じていることがわかってきた。大気中を漂う火山性の微粒子は数週間で姿を消すが、噴煙が成層圏に達するような超巨大噴火が起きると、微粒子は二、三年におよんで滞留して太陽光を遮断し、同緯度の広いエリアに平均気温の低下をもたらすと考えられている。九州南部で起きた破局噴火は、福島理事長が解説するように、成層圏レベルの噴火であり、考古学的に実証されてはいないものの、「火山の冬」を招いた可能性がある。

歴史上はっきりしているのは、インドネシアのタンボラ火山の超巨大噴火により、世界的な低温現象が生じたことで、一八一六年は北半球で夏に雪が降った「夏のない年」(year without summer)として記録されている。

一七八三年、アイスランドのラキ火山で巨大な噴火が起きたあと、世界各地の農業に深刻な被害が生じ、食糧不足がフランス革命(一七八九年)の誘引となったという見解もある。江戸時代の飢饉のなかで、最も深刻な事態を招いた天明の飢饉の時期とも重なっている。(『歴史を変えた火山噴火』石弘之)

太陽神アマテラスが隠れて永遠のような夜が続いたという岩戸隠れ神話をめぐっては、冬になって衰弱する太陽の輝きの復活を祈る冬至の祭祀に由来するという説(折口信夫ほか)、日蝕により太陽が消えるように見える現象に由来するという説(大林太良ほか)がよく知られているが、寺田寅彦やワノフスキーなどが主張する「火山灰と噴煙によって太陽光線が遮断された現象に由来する」という説は古事記の注釈や解説書にはほとんど書かれていない。従来、奇説のひとつと見なされていたようだ。

古事記は、高天原も葦原中国もずっと夜が続き、「万よろずの妖わざわい、悉ことごとく発おこりき」としるす。ワノフスキーは「火山の冬」という火山研究の現代的な視点を知らなかったはずだが、彼が『火山と太陽』で提示しているイメージはそれに近似しており、太陽が衰弱した世界の、深刻な社会不安が暗示されている。爆発と地震が始まる。煙、灰その他の噴出物の、巨大な柱が天上高く舞い上がる。煙の渦巻きと大量の灰が明るい空を汚し、太陽の光を曇らせる。(中略)昼が夜のようになる。(中略)全国はあやめも分かぬ闇黒へと沈む。闇の中から邪悪な神々がその声をあげ、至る所に様々な不幸が起こった。九州南部では三万年まえの超巨大噴火のときにも旧石器時代の人たちの営みがあったが、一万年ほどまえには、その時期の縄文文化の繁栄地のひとつとなり、安定した狩猟採取社会が築かれていた。上野原遺跡(鹿児島県霧島市)は日本列島でも最古級の定住した縄文人のムラとして有名で、ちょっとした観光地にもなっているが、七千年まえの超巨大噴火によって、九州南部は無人の荒野と化した。直接の原因は、噴煙柱の倒壊により生じた火砕流だが、それに加えて「火山の冬」の暗雲が、数年というスパンで日本列島を覆った可能性がある。もしそうであるならば、破局的な火山噴火は、九州にとどまらず、日本列島に住むすべての人が遭遇した〝歴史的事件"であったことになる。火山噴火によってもたらされた暗黒の世界のなか、人々は太陽の復活を願って祈り、そこから火山の神スサノオと戦うアマテラスの神話が発生した─ワノフスキーはそう主張している。

日本列島において、このクラスの超巨大噴火は一万年に一回ないし二回というきわめて低い頻度ではあるが、繰り返し起きている。七千年まえの縄文時代の噴火を最後に生じていないが、もし今、こうした超巨大噴火が発生したとすると、国家機能は瞬時にして喪失するという予測が火山学者によって示されている(『地震と噴火は必ず起こる』巽好幸)。

天孫降臨―火山を鎮める王

古事記によると、アマテラス率いる高天原の神々は、オオクニヌシに地上の支配権を譲るよう迫り、闘争はあったものの、その委譲が決まる。地上を統治すべく、高天原から降りてきたのが、天皇家の始祖神ニニギだった。古事記には「日向の高千穂のくじふるたけに天降りましき」と記されており、天孫降臨の地を日向国としている。

現代においては、日向国は宮崎県の古い呼び名のようにつかわれているが、時代をさかのぼるほど、鹿児島県や熊本県の一部をふくむ広い地域を指す地名となるので、古事記の文脈では九州南部と理解されている。ニニギからカムヤマトイワレヒコ(神武天皇)の父親までの三代は日向国を舞台とするので、日向神話と称されている。

天孫降臨神話は、アジア大陸あるいは南方からの移住が伝承されたものだという解説をよく目にする。水平的な移動が垂直的な神話に変換されたという説明はもっともらしいが、どうして、九州南部が移住先なのかという疑問が生じる。これは神話であり、史実とは無縁と考える人のほうが多いかもしれない。しかし、フィクションであるならば、なぜ、天皇家―というよりも国家の起源を九州南部に求める必然性があったのだろうか。

九州南部はクマソと呼ばれる異風な人たちの居住する地域で、古事記が編纂されたとされる八世紀はちょうど、クマソの勢力をヤマト国家に組み入れるための戦争がつづけられていた。天孫降臨はこの戦争を神話的に物語ったものだという有力な説があり、ベストセラーになった『口語訳 古事記』の著者三浦佑之・立正大学教授もこの説を支持している。ワノフスキーは天孫降臨について、「天上の神々は、その馬鹿騒ぎで地上に混沌をまき起こした恐ろしい火山をとりしずめた」(『火山と太陽』)行為であると考え、以下のような一文を書きのこしている。

大地は創られたが、大地は最も強烈な噴火と地震のなかで現れた、自己の火山的発生の痕跡を持っている。かかる秩序、あるいはより適切にいえば、かかる無秩序のもとでは、地上で生活することは困難であり、まして国家を創ることなどはいよいよ困難である。火山活動を鎮めること、そしてそれを一定の境界内にとじこめること(中略)が必要なのである。ここから強制的な必然性を以て、天上の神々や、その子孫たちの地上の事柄への干渉が起こってくる。けだし、彼らだけが火山的現象を組織化し、鎮める能力を持っているからである。

ワノフスキーは、国家的な祭祀のはじまりを、荒ぶる大地を鎮める祈りにあると考えている。これを果たすため、天皇家の始祖神ニニギは九州の火山地帯に降り立つ必要があった。それは歴史的事実としてというよりも、神話的レベルにおいてということになる。このように『火山と太陽』では、天皇制の起源を火山信仰とリンクする議論が展開されており、異色の日本国家論としても読むことができる。

高千穂峰は縄文時代に出現した

天孫降臨神話については、ふたつの伝承地がある。そのひとつは鹿児島と宮崎の県境に位置する高千穂峰だ。標高一五七四メートル、霧島連山の第二峰で、七千年まえから八千年まえ、すなわち縄文時代の噴火によって出現した成層火山である。高千穂峰の出現は、七千三百年まえとされる破局噴火(鬼界アカホヤ噴火)とほぼ同じころに起きている。縄文時代の九州南部では、想像を絶するスケールの火山活動がつづいていたことがわかる。

霧島とはエリア名であり、三十×二十キロメートルの円形のなかに火山や火口に由来する湖が二十ほど集まっている。その広大な円形の周囲をJR九州の線路が走っている。火山の多い日本列島においても、代表的な火山の集積地であり、温泉と雄大な自然が楽しめる高原観光地だ。三十万年まえから、休止期間をはさみながら、巨大な噴火をたびたび起こしており、現在も新しん燃もえ岳だけなどで噴火が継続している。

高千穂峰登山の起点であるビジターセンターの近くに霧島神宮(鹿児島県霧島市)の遥拝所があり、火山の鎮撫を祈願してきた歴史をうかがわせる。火山に由来する小石と砂で非常にすべりやすい斜面を二時間ほど登ると山頂に到着する。火口は溶岩で封印され、いわゆる溶岩ドームを形成している。そこには昔の修験者の仕業らしいが、青銅の鉾ほこが差し込まれている(今のものはレプリカ)。

北西方向に見える高い山が、霧島連山の主峰韓から国くに岳でやはり火山である。古事記の記述のうえでは高千穂に降りたニニギは「ここは韓国に向かい、笠沙の御前をまき通りて……」という言葉を述べている。「韓国」はふつう朝鮮半島と解釈されるが、韓国岳と高千穂峰は、霧島火山群のナンバー1、ナンバー2でもあるから、韓国岳のことを指すという説もある。高千穂峰は縄文時代のあと大きな噴火をしていないが、山頂に至る道の途中にある巨大なすり鉢のような火口(御鉢火山)は大正時代まで噴煙をあげていた。

九州南部に降り立ったニニギは、この地の神であるコノハナサクヤ姫を妻とした。一夜にして懐妊したこの女神は、産屋に火を放ち、炎のなかで三人の子を産んだ。桜島ミュージアムの福島理事長は、この女神を火山神話の文脈で考えている。

「桜島の地名語源については諸説あるのですが、そのひとつにコノハナサクヤ姫を祀る島、すなわちサクヤ島から転じたという説があります。その真偽は不明ですが、桜島の月読神社ではこの女神が祭神となっています。一般にコノハナサクヤ姫は桜の花の女神といわれますが、富士山信仰の拠点である浅せん間げん神社の祭神です。本来は火山の女神だったのではないでしょうか」

古事記にしるされている系譜によると、コノハナサクヤ姫は、大オオ山ヤマ津ツ 見ミノ神カミ、つまり山の神の王者のような神の娘である。コノハナサクヤ姫が火山の女神であるなら、ニニギとの結婚は、ワノフスキーの表現を借りれば、天の神と火山の神のあいだの和睦的な結婚ということになる。

天孫降臨神話のもうひとつの伝承地は宮崎県高千穂町だ。こちらは熊本との県境に近く、九万年まえ、阿蘇山の破局噴火で形成された火砕流台地の一画を占める。高千穂渓谷には、六角形の岩柱がおりなす雄大な風景があるが、これは火砕流が冷却するときにできた柱状節理だ。典型的な火山由来の岩石形状である。いずれにせよ天孫降臨の舞台が九州南部であることを古事記、日本書紀は明記している。そこは日本列島でも最大の火山エリアで、破局噴火とよばれる超巨大噴火が繰り返し起きた。

出雲神話と火山

出雲でも起きた超巨大噴火

ワノフスキーが火山神と名指ししているのは、イザナミ、スサノオ、オオクニヌシ、アジスキタカヒコネなど出雲系の神が多く、高天原の神々と出雲の神々が戦った国譲り神話を、天上の神と火山の神の闘争であると指摘している。出雲の宗教的権威を象徴する祝詞「出雲国造神賀詞」の文言のなかにも、ワノフスキーは火山との結びつきを見ている。ワノフスキーの古事記論に従うならば、出雲は火山の神々の割拠する「火山の王国」だ。神話世界の出雲は、行政区分としての出雲国よりも広く、隣の鳥取県や隠岐の島をふくむエリアを舞台としている。それを念頭におきつつ、『火山と太陽』の地質学的な風景をみてゆきたい。

通常の噴火とはスケールにおいてもメカニズムにおいても異なる超巨大噴火を「破局噴火」というが、もともとはジャーナリズム的用語であるので、科学的な定義はあいまいだ。火山学者の早川由紀夫・群馬大学教授は噴火時の噴出物の総量を基準として、日本列島では過去十二万年間に、破局噴火が十八回、発生したとしている(『月刊地球』二〇〇三年十一月号所収「現代都市を脅かすカルデラ破局噴火のリスク評価」)。その多くは九州、北海道、東北の火山であるが、鳥取県の大山、島根県の三瓶山がふくまれている。島根県や鳥取県に火山のイメージは希薄だが、過去においてはすさまじい破局噴火を起こしているのだ。別の言い方をするならば、過去十数万年間の火山噴火の規模をランキングしたとき、そのベスト20に山陰地方の二つの火山が入っている。これは無視しがたい科学的な事実である。当然ながら、それよりも小規模の噴火は何回も繰り返されている。

大山(標高一七二九メートル)は、平地にすっくとそびえる秀麗な山容によって、伯耆富士、出雲富士とも称される。九州をのぞく西日本では最大の火山である。一万何千年まえの噴火を最後に大きな活動はないので、現在の定義では活火山ではないが、奈良時代に編纂された『出雲国風土記』はこの山を「火神岳」と呼んでいる。

縄文人が最後の噴火を伝承していた可能性はあり、この山名は火山信仰に由来するという説もある。四万五千年まえの噴火は特に規模が大きく、東北地方にも火山灰をのこしている。早川教授の分類では、これが「破局噴火」である。このときの噴出物(大山倉吉テフラ)は、三万年まえの鹿児島湾からの噴出物(姶良Tnテフラ)

とともに、列島各地の原子力発電所で火山灰被害を検討する際の指標にもなっている。

三瓶山(標高一一二六メートル)は大山とは反対に、定義変更により最近になって活火山と認定された。男三瓶山、女三瓶山、子三瓶山、孫三瓶山と呼ばれる山々が輪をなして連なり、地元の人たちが「帽子のつば」のようだというなだらかな斜面がそれぞれの山を取り巻いている。明るく穏やかな景観で、登山、ハイキング客に人気のある山だ。

輪になった山々の真ん中に火口跡とみられる窪地がある。現在の三瓶山で目立った火山活動はないが、火口跡にある「鳥地獄」とよばれるあたりでは火山ガスの噴出がみられる。山の周囲には三瓶温泉のほか、数か所で温泉が出ている。

噴火活動をはじめたのは十万年まえくらいからで、七回ほど大きな噴火を重ねている。十万年まえの最初の噴火は特に規模が大きく、巨大な噴煙柱、火砕流が生じた。これが東北地方にも火山灰を降らせた「破局噴火」と分類されている。三瓶山のふもとにある島根県大田市などの市街地では、このときの火砕流が冷え固まってできた凝灰岩をみることができる。

国引き神話の舞台裏―実は火山が多い島根県三瓶山に火山の印象があまりないのは、歴史年代において大きな噴火をしていないからだ。縄文時代には何度か大きな噴火があり、規模は劣るが、弥生時代にも噴火があった。

一九八三年、縄文時代の噴火を知る意外な証言者が出現した。農業工事のため土を掘り起こしていたとき、杉の巨木が直立した状態で発見されたのだ。これは、縄文時代中期の四千年まえの噴火によって生じた土砂によって、根をはったまま埋没した杉の原生林である。深さ十三メートルの地下施設で保存され一般公開されているが、その樹皮や根は生命のある木のようになまなましい。縄文杉は、三瓶山がすさまじいエネルギーをもつ火山であることを物語っている。

奈良時代にまとめられた『出雲国風土記』の冒頭に、有名な「国引き神話」がある。出雲国がまだできたばかりでもっと小さかったころ、スサノオの子孫である出雲の土着神八や 束つか水みず臣おみ津つぬの野命みことは、国をもっと大きくしたいと思い、海の彼方に余った土地があったので綱で結びつけ、「国くに来こ 、国来」というかけ声にあわせて引っ張った。その土地は海を移動し出雲の国にくっついたので、そのぶん広い国になった―というお話だ。

三瓶山の中腹に島根県立三瓶自然館サヒメルという博物館があり、三瓶山の火山が展示テーマのひとつとなっている。中村唯史学芸員(地学担当)は、「くにびき神話の地質学」という論考を発表し、ふたつの「杭」すなわち三瓶山と大山がいずれも火山であることの重要性を指摘している。中村氏に話を聞くため、三瓶山を訪れた。

「実は出雲平野の形成も三瓶山の火山活動と関係があります。縄文時代の中ごろの五千五百年まえと四千年まえに生じた三瓶山の大噴火のとき、川を通じて下流へもたらされた土砂によって平野は急激に拡大し、それまで離島だった島根半島を陸続きに変えました。三瓶山の噴火は文字通り、出雲国の陸地を増やしているのです。神話を考えるうえで、ひとつの視点になるのではないかと思います」

そのうえで中村氏は、出雲地方には大山と三瓶山のほかにも多くの火山があることを強調する。

「三瓶山のある島根県大田市には世界遺産に指定された石見銀山もあるのですが、銀鉱山の中心であった仙ノ山は百万年以上まえに活動した古い火山です。この山の周囲にはいくつもの古い火山が集まっており、最高峰の山の名をとって大江高山火山群と呼ばれます。銀の鉱脈は火山のマグマ活動から派生したものです。一般の方々にはあまり知られていないことですが、出雲国をふくむ山陰地方は、千万年単位の地質学的なタイムスケールでみると、火山活動の盛んであったところで、火山に由来する多くの鉱山があります。島根県内の至るところに温泉地があることも、それとかかわっています」

日本列島の火山を数えるとき、気象庁が活火山に指定している百十という数字が示されることが多いが、それ以外に、「活火山ではない火山」がある。過去一万年以内に噴火したことを主な基準とする活火山の基準には当てはまらないものの、火山であることが明らかな山のことだ。以前は休火山、死火山と呼ばれていた。

国立天文台が編纂するデータブック『理科年表』には、こうした火山もふくめて、二百六十八か所の火山があげられているが、島根県には七か所、鳥取県には四か所の火山がある。九州をのぞく西日本のなかでは、島根県(出雲国)が最も火山の多い県だ。三瓶山のほか、横田火山群、青野山火山群、野呂、大根島、大江高山、隠岐島が火山と明記されている。

地震を鎮める鹿島の神

古事記神話において、出雲国を舞台とする最も重要な場面が「国譲り」である。高天原のアマテラスたちは、出雲国の王者オオクニヌシから、地上世界(葦原中国)の統治権を奪おうとして、繰り返し使者を派遣するがことごとく失敗する。最後にタケミカヅチらが派遣され、闘争があり、地上世界の統治権を高天原の天孫族に譲ることが決まる。

「国譲り」をめぐっては古来、さまざまな議論があるが、出雲国には弥生時代以来、日本海エリアを支配する強大な「出雲王国」があり、ヤマト王権が国内統一の戦いをすすめるときそれに抵抗し、やがて服従した歴史を映し出しているという見方がある。一方で考古学的な知見や文献のうえから「出雲王国」は想定しがたいという否定論も多い。ここでもワノフスキーは火山神話論からこの問題を解き明かそうとしている。

自然界の無秩序は、自然の要素の持つ邪悪な意志の結果ではなく、その自己の法則に則って、自然の活動を起こした火山的自然現象の結果なのである。自然現象はあらゆる尺度を超えて振る舞い、間断ない地震は、天孫たちが地上に降り、国家の創建とその統位につくことを許さない。さればこそ何よりもまず、自然現象を制圧し、その活動を許容できる形でおさえることが必要となった。この目的のために、天上の神フツヌシとタケミカヅチの懲罰隊が送られたのである。

ここでワノフスキーが書いているフツヌシとタケミカヅチを派遣する話は、日本書紀本文の内容で、古事記ではタケミカヅチと天鳥船神が派遣されている。国譲り神話をめぐる両書の記述はすこし違っているが、どちらにも登場するのはタケミカヅチである。

茨城県鹿嶋市は、北関東有数の工業地帯でサッカーJリーグ鹿島アントラーズのホームとして有名だが、鹿島神宮の門前町でもある。タケミカヅチは鹿島神宮に鎮座する神である。火山神話とのかかわりで注目すべきは、タケミカヅチが地震を抑える力をもっていると信じられていることだ。

鹿島神宮の本殿からずっと離れた奥宮近くに、三十センチほどの石を祀る小さな祠がある。地表に出ている部分は丸いお盆くらいにしか見えないが、地中深くまでつづく巨石であり、それは地震を起こす原因となる巨大なナマズの頭を押さえていると伝えられている。「要かなめ石いし」と呼ばれ、鹿島神宮とは姉妹社のような関係にある近隣の香取神宮(千葉県香取市)にも、同じような形と能力をもつ要石が祀られている。フツヌシは香取神社の祭神である。こうした庶民信仰が、「鯰絵」の背景となっている。

出雲の神々には火山の属性がある。高天原から派遣されたタケミカヅチには火山や地震を押さえ込む強大なパワーがあり、それによって出雲の神々に勝利した。こうして神話的な次元において、大地の平安は達成された―とワノフスキーは解釈している。

古事記神話では、コトシロヌシ、タケミナカタの二神が、オオクニヌシの息子として登場し、国譲りを迫るタケミカヅチの神と対決している。コトシロヌシはあっさりと引き下がるが、タケミナカタは激闘のすえ敗北し、諏訪国(長野県)まで逃走した。『火山と太陽』では、コトシロヌシ、タケミナカタの火山的性格について細かくは検討されていないが、ワノフスキーの議論に従えば、火山の神の一族である。

コトシロヌシを主祭神として祀る神社に、静岡県三島市の三嶋大社があるが、由緒書きには「富士火山帯の根元の神」と書かれ、火山とのつながりが公認されている。一万年ほどまえの噴火の際、富士山から流出した溶岩は神社のすぐそばまで達しており、その痕跡は公園、庭園として保存されている。タケミナカタは長野県の諏訪大社の祭神で、八ヶ岳のお膝元に鎮座する。八ヶ岳は縄文時代のはじめのころまで、大きな噴火を重ねている。

文献のうえではっきりとした噴火の記録はないが、地質学的な調査により、八ヶ岳連峰のひとつ横岳は八百年ほどまえに噴火したことが判明しており、気象庁が認定している百十の活火山のひとつである。

なぜ、日向と出雲が神話の舞台とされたのか

出雲は古代においても、政治的、経済的に顕著な影響力を有していたとはいいがたいのに、宗教あるいは霊的領域においては、伊勢に匹敵し、あるいはそれを凌駕するほどの神秘的な権威をもっている。その権威は何に由来するのだろうか。弥生時代に存在したかもしれない出雲王国の栄光、豊富な砂鉄資源をつかったタタラ製鉄の経済力、出雲に発祥する特異な宗教的伝統など、さまざまな仮説が提示されているものの、諸説紛々というしかない。

古事記では、出雲における「国譲り」の場面のあと、突如、舞台が変わり、日向国における「天孫降臨」の場面となる。さんざん失敗を重ねた末、ようやく出雲国の統治権を得たのに、アマテラス、タカミムスビの指令を受けたニニギたちの一団は出雲には見向きもせず、九州南部に降り立つ。物語の構成としては完全な破綻であり、古事記を読む人を悩ませる。

なぜ、日向と出雲は、日本神話において、特権的な舞台となっているばかりではなく、混線するような物語展開となっているのか。『火山と太陽』を読んだ人であれば、不条理ともいえる場面転換の背後に、日向と出雲の共通点があることに気が付くはずだ。それは破局噴火を起こした巨大な火山の存在である。

世界地図のうえで見れば日本列島は代表的な火山の集積地だが、それでもその分布にははっきりとした濃淡がある。火山学者である小山真人・静岡大学教授は「日本にはプレート境界に沿ってできた火山の密集帯が二つある。ひとつは北海道から東北・関東地方をへて伊豆諸島へと連なる。もうひとつは山陰地方から九州をへて南西諸島に連なっている」(『富士山 大自然への道案内』)と説明している。つまり、日本列島におけるふたつ目の火山ラインの起点が出雲をふくむ山陰地方であり、その南端が日向(九州南部)ということになる。その火山ラインは九州南部から口永良部島、諏訪之瀬島など多くの火山島のある南西諸島へとつづき、その南には世界有数の火山国であるインドネシアの島々がある。

東日本の火山ラインは、東北、関東から静岡県に走るが、愛知県や関西方面には向かわず南向きに折れ曲がり、伊豆半島、伊豆諸島のほうにつづいている。

ふたつの火山密集ラインのうち、西日本の火山ラインによって出雲と日向はつながっている。ワノフスキーは日向の天孫降臨、出雲の国譲りを火山神話だと主張している。

北海道、東北でも支笏湖、十和田湖など巨大な火山湖で破局噴火が起きているが、火山灰は偏西風にのって西へと向かうので、日本列島に大きな痕跡をのこしてはいない。そもそも古代のヤマト王権の支配する領域でさえなかった。古代以来、政治の中心であった近畿地方から見て、おそるべき火山があるのは日向と出雲を結ぶ西日本の火山ラインなのだ。古事記の完成は奈良時代とされるが、都に住んでいた編纂者たちは九州、出雲地方の火山について知識も関心もなかったかもしれない。しかし古事記神話のすべてが奈良時代の編纂者による机上の創作ということでなければ、伝承されてきた神話や昔語りのなかに火山の記憶の痕跡がなかったとはいえない。古事記神話の素材とになった話は、いつ発生したのだろうか。奈良時代からそれほど遠くない古墳時代(三世紀〜七世紀)なのか。それとも弥生時代、縄文時代、それより古い旧石器時代までさかのぼるのか。答えを出しがたい難問であるが、古事記研究者の工藤隆・大東文化大名誉教授は『古事記の起源』など一連の論考で、縄文時代に日本神話が発祥した可能性について検討している。本書第二部「『火山と太陽』を読む」で、鎌田東二氏は古事記神話に旧石器時代の記憶がのこっている可能性を想定している。古事記神話の発生を考えるうえで、火山を無視しがたいのは、ここまで見てきたように、旧石器時代、縄文時代の九州南部において、地球史に特筆される規模の超巨大噴火が起きているからだ。

出雲から熊野火山へ

『火山と太陽』の中心テーマとはいえないが、もうひとつ注目すべきワノフスキーの論点は、日向、出雲に加えて、紀伊半島の熊野を火山神話の第三の舞台として取り上げていることだ。現在、紀伊半島にはひとつも活火山がないので、神武天皇が対決した「熊」の姿をしたモンスターを火山の神とする指摘は、素人研究者の妄言のように見られかねないが、これこそ、『火山と太陽』の探究における最も意義ある発見かもしれない。というのも、地質学的研究によって、日本列島における最大規模の超巨大噴火が熊野において生じたことが、近年、明らかにされつつあるからだ。それにともない、日本を代表する信仰地である熊野の聖性が、火山的風土とからめて論じられることが増えている。

熊野とは、和歌山県の南東部と三重県の一部をふくむエリアで、熊野三山と呼ばれる熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社が鎮座し、古来、日本有数の聖地とされてきた。古事記などによると、神武天皇は生まれ故郷の日向から、東を目指して船で遠征し、いくつかの地点を経て、熊野に上陸したが、巨大な「熊」によって兵士ともども倒され、意識を失うという危機に陥っている。

熊野で巨大な火山活動があったのは千五百万年ほどまえで、日本列島の形成がすすむ大変動の時代である。紀伊半島の東部に、巨大火山群が出現、複数のカルデラが形成されたが、そのひとつが「熊野カルデラ」と呼ばれている。カルデラ地形は風化されて、ごく一部しかのこっていないが、千五百万年まえの噴火によってできた火山性の岩石を詳細に研究することによって、超巨大噴火の全貌が見え始めている(『地質学雑誌』二〇〇七年七月号特集「紀伊半島における中新世火成作用とテクトニクス」ほか、多くの報告がある)。このときの火砕流によってできた凝灰岩は、奈良県や大阪府でも確認されており、すさまじい破局噴火であったことがわかる。那智の滝の背後をなす岩や熊野速玉大社の摂社神倉神社にあるゴトビキ岩など熊野で信仰の対象となっている岩石の多くは、このときの火山活動によって形成されたもので、熊野酸性火成岩類と呼ばれている。超巨大噴火によって形成された鮮烈な風景が、熊野という聖地の背景をなしている。

出雲と熊野の謎めいた結びつきについては、かねてより多くの人によって指摘されている。イザナミは火の神カグツチを出産したことによって絶命し、その遺骸は、古事記によると、出雲国の比婆山に埋められたというが、日本書紀の一書には、「紀伊国の熊野の有馬村に葬りまつる」とあり、三重県熊野市の花窟神社にある巨岩の下にある「ほと穴」という窪みがイザナミの墓所と信じられている。スサノオ、オオナムチ(オオクニヌシ)も出雲と紀の国を行き来している。

ワノフスキーの議論をとおして私たちは、出雲と熊野を火山神話という共通の視点によって考えることが可能となった。出雲と熊野をむすぶ道は、火山とかかわっているのか。人類は存在せず、日本列島さえ未完成であった太古の火山活動が、日本神話の成立にかかわるということが本当にありうるのか。それは、『火山と太陽』を踏まえた今後のテーマである。

個人出版社桃山堂を運営する蒲池明弘によるブログです。本づくりにまつわるエピソード、有用な情報を紹介しています。

概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ

・ ・ ・

桃山堂

15日 4月 2016

日本列島を産んだ火山の女神イザナミ

ブログ「火山と古事記」③

スサノオとともにワノフスキーの火山神話論の中核にあるのが国産み神話の女神イザナミである。日本列島を産んだ女神に、火山的なエネルギーをみているのだ。イザナミ=火山という仮説的な視点から古事記を読み直すと、いくつかの謎について、その解明の糸口が浮き上がってくる。

兵庫県南あわじ市の沼島は、国産み神話の舞台として紹介されることが多い。写真左の上立神岩のまわりをイザナギ、イザナミはまわった、ということらしい。(写真は、「沼島総合観光案内所よしじん」より)

イザナミの不人気

女神イザナミは夫のイザナギとともに、日本列島をかたちづくる本州、九州、四国、その他の島々を生み、山の神、海の神などさまざまな神も生んでゆきます。いわゆる大地の女神、mother earth 的な性格があるといわれています。

日本列島で私たちが暮らすことができるのも、イザナミのおかげです。ありがたや、ありがたや、と日本列島民の感謝をうけながら、イザナミは安穏に暮らしているかというと、どう考えてもそんな感じはありません。

イザナミを主祭神とする神社は、それほどないし、アマテラス、スサノオに比べて、国民的な人気がないのは明らかです。

日本列島を生み、神々を生み、そのあげく、火の神カグツチの出産時の火傷で死んでしまった女神に対して、その自己犠牲的な生涯に対して、私たちはあまりにも冷たいのでしょうか。

不人気の理由ははっきりしています。

死んだあとのイザナミが暮らしている黄泉(よみ)の国は、古事記において、さながら地獄のようなイメージで描かれています。太陽の女神アマテラスに対して、「死」を具現化する暗黒世界の女神イザナミ、という配役になっています。

黄泉の国の女王となったイザナミは、夫イザナギと完全に決別し、

「あなたの国の人間を一日に千人、殺しましょう」

と宣言しています。

つまり、日本人に対するメガデス(大量殺害)宣言です。

自分で生んだ国なのに、自ら大量殺害を計画するとは!

ここで悪役イメージは決定的となります。

イザナミ、イザナギは、日本列島の歴史において、とても有名なカップルです。

本来であれば、縁結びの神さまとして信仰されるのでしょうが、残念ながら、ふたりは、大げんかの末、絶縁しています。

日本列島史上、初ともいえる離婚のケースとも見なすことができ、恋愛成就を祈願するうえで、どうも縁起がよくありません。

日本列島のような巨大なものを見事に生んでいるので、本来であれば、安産の神として信仰されそうなものです。

しかし、それもありません。

イザナミは出産時の傷が原因となって死んでいるので、仕方がないとはいえ、この点は、いくらか気の毒な感じはします。

三重県熊野市の花の窟神社には、イザナミ、カグツチの墓がある。『日本書紀』の一書で、イザナミの墓が熊野にあるとする記述にもとづく神社。ご神体である巨大な岩石は、熊野酸性火山岩類に分類される流紋岩質の火砕岩。1500万年まえ、熊野カルデラを生じた巨大噴火に由来する。

切り火、焼き畑、それとも火山

イザナミは火の神カグツチを出産したことで傷つき、死んでゆきます。火の神カグツチの出産については、古代の発火法(切り火)に関連づけた説がよく知られています。

切り火説は、切り火杵、切り火臼を男根、女陰に見立てたもので、実際に、女性器から火を得るという神話が諸外国にもあることから、その共通性が指摘されています。

民族学者で比較神話学の大家だった大林太良氏をはじめ、多くの研究者が述べています。

また、火の神カグツチの出現を、焼き畑農業にもとめる見解もあります。

文明史的なカグツチ解釈もあります。

西郷信綱氏による『古事記注釈』では、カグツチは「文明としての火」であるとされ、「半ば文明であり、半ば野生」である火の神の出現によって、古事記の物語が大きく場面転換すると述べられています。

カグツチの火については、西條勉氏も

「この火も火山などの火ではなく、人にコントロールされた、ちょろちょろ燃える火、文明の火である」(『古事記神話の謎を解く』)と述べています。

ここでも火山説はマイナーな説として、あまり相手にされて来なかったようです。ワノフスキーはカグツチというより、彼を産んだイザナミそのものを火山と解釈して、大胆な議論を展開しています。

女神イザナミは大地の神である。しかし単に沃土の女神という意味でばかりでなく、日本列島を産み出した火山的自然現象の女神という意味においてもそうなのである。女神イザナミのこの火山的本性が彼女の性格中最も重要な特質であり、それがまさしく日本の創世神話をギリシヤやバビロニヤの神話に当てはめるのを妨げているのである。

大地の女神は他の多くの民族の神話の中にも存在しているが、同時に火山の女神の特徴をも有している大地の女神は、日本神話の独自的特殊性を構成しているものである。これは日本が火山国であるということに着目すれば容易に理解できることである。

(ワノフスキー著『火山と太陽』)

死火山としてのイザナミ

ワノフスキーの古事記論は、詩人的な直感まかせのところがあり、それが魅力でもあり、欠点でもあるのでしょうが、イザナミについては、「死火山」であると断じています。これはユニークな視点です。

女神イザナミは島々を生んだ後、火の神を生んだために死に、地獄へと下っている。かくの如く火山は、新しい大地を創成し、熔岩の流れを注ぎ出し、別離の炎を噴き上げ、そしてしずまり始め、そして絶えず死の状態へと移ってゆく。

自己の腹の中から多くの島々を産み出し、炎を噴出し、その後静穏の状態に移行している火山、換言すれば──死火山であり、女神イザナミの神話が発生した宇宙的根拠は実にここにあるのである。 (『火山と太陽』)

ひところ、活火山・休火山・死火山という火山の三分類が教科書にも掲載されていましたが、死火山とされていた御嶽山が噴火を再開するなどいくつかの不都合が生じたため、今日、死火山という言葉は文字通り、死語となっています。

ワノフスキーはイザナミを喩えて「死火山」といっていますが、完全に噴火活動を停止した火山というニュアンスではありません。巨大な噴火のあと、不気味な静寂を保った山として描いています。完全な死ではなく仮死状態、三分類でいえば、休火山の意味に近いのかもしれません。

死火山はあらゆる瞬間において、爆裂し恐ろしい破壊をなしえるからである。概して活火山の噴火は、死火山の突然の爆裂よりも危険でないということを認めねばならない。

死せる女神であり、同時に地下の国に幽閉され、そこから人々を脅かしている死の女神は、ちょうど火山の同じような状態に合致している。前述したところに従えば、女神の外部への出現は、彼女がかつて産み出したかもしれぬ、火山活動の巨大な爆裂を意味するものであるかもしれぬ。 (『火山と太陽』)

ワノフスキーの「イザナミ=死火山」説がどれほどの妥当性、説得力をもっているのか、なんともいえませんが、国産み神話のヒロインであるイザナミの死について、これほど好意的で、クリエイティブな解釈を聞いたことがありません。

イザナミは「死」の世界をつかさどる女神だとされています。死の世界といっても、天国ではなく、暗い地獄の印象です。

もっと、詳細な議論を好む論者は、古墳に埋葬された死体の腐敗する状況を目にした人の経験が反映されているといいます。

どちらにしても、不気味な死神のイメージです。

一方、ワノフスキーにしたがって、彼女の死は、大噴火を終えたあとの長い沈黙、すなわち、「火山的仮死状態」と考えたならば、日本列島にいくつも存在する死火山・休火山の風景と重なります。

地獄の女神ではなく、死火山の女神。

学問的な妥当性はよくわかりませんが、イザナミにとっても、日本列島の住民にとっても、イザナミを火山の神と考えたほうが、お互いの幸福にむすびつくような気がするのです。

一見、理不尽とも思える自分が産んだ国の民に対する大量殺りく宣言にしても、火山という出自がわかれば、

「悪気はなくても、時には火を噴き、地を揺さぶり、日本列島の住民に迷惑をかけるのは仕方ない」

と納得ができます。

理由もなく、怒りを爆発させ、まわりを困惑させるのは、火山の神の特徴だからです。

そして、そんな火山の神は、ハワイにもいるのです。

追走する火山の女神

ホルアのそりに乗って、追いかける火山の女神ペレから逃走中。(写真は、「ハワイの神話と伝説」サイトより)

火山の女神といえば、いちばん有名なのはペレです。

世界でも有数の火山エリアであるハワイ諸島。

ペレは、ハワイ島のキラウエア火山の火口に住んでいるそうです。

火のように官能的で美しい女神のようですが、少々、切れやすい性格で、ささいなことで怒りをあらわにします。

このあたり、イザナミに似ています。

イザナミは約束を破った夫イザナギを追走して殺そうとしますが、ペレにも同じような伝説があります。

ハワイには、伝統的なスポーツとして、草の斜面を「そり」で滑り降りるホルア(holua)という競技があるそうです。ハワイ島カフクにいたふたりの若い族長はこの競技が好きでしたが、ペレもホルアが大好きでしたので、人間の美女の姿で仲間に加わりました。ふたりの族長は、恋のライバル関係となりますが、毎日のようにペレをまじえて、ホルアを楽しんでいました。

そのうち、ふたりはホルア好きの美女が、ふつうの人間ではなく、火山の女神ではないかという疑惑をもち、距離を置こうとします。しかし、ペレはそれを許しません。無理矢理呼びつけ、草が枯れるまでホルアを続けさせます。怯えたふたりが逃げようとすると、ペレは美女の仮面を脱ぎ去り、火山の女神としてふたりを追走します。

百年まえの出版ですが、" HAWAIIAN LEGENDS OF VOLCANOES"(W. D. Westervelt 1916)という本がネット上で公開されているので、省略しつつ、追走場面を引用してみます。

彼女の髪は逆立ち、体は炎に包まれ、目は稲妻のように燃えさかっている。口からは煙を吹き出していた。

恐怖にすくみあがったふたりの族長は海に向かって逃げ出した。ペレは両足で大地を踏みしめた。すると、大地震がカフクの土地を襲った。恐ろしい炎の波が地面から吹き出し、カフクの町全体を覆い尽くしてしまった。

なだれ落ちてくる炎の上にはペレが乗っかっていた。ふたりの男たちは北へ向かって逃げようとしたが、ペレは炎で遮ってしまう。今度は南に向かうが、それも邪魔されてしまう。 しかたなく、カヌーで海に逃げようと海辺に駆け下りた。

必死で走る二人。どんどん海に近づいていた。だがペレは燃える腕を、かつての恋人だった男に投げかけた。あっという間に、その男の命は奪われ、その死体の上に流れてくる溶岩で小山ができた。 もう一人の男は恐怖で固まってしまったところを、ペレに捕まり、あっというまに溶岩の山によって埋められてしまった。 こうやってペレの二つの丘はわずかな間に出来上がった。

ハワイ島の海岸近くに、「ペレの丘」という溶岩でできた二つの丘があり、その由来を物語る伝説という趣向になっています。

この伝説で描かれているペレの追走劇は、明らかに、溶岩流です。

地質学者は玄武岩質という用語をつかいますが、ハワイの火山から出される溶岩は、粘性が弱くて、流れやすいものなので、現実に人間と追いかけっこになる局面があるようです。

日本では伊豆大島の火山がハワイの火山と似た性格であるとされています。一九八六年の噴火では、溶岩流が町役場などのある島の中心部のすぐ近くまで迫り、全島民が避難するという事態になりました。

ハワイも伊豆大島も、噴火によって出現した火山島であり、火山を神として崇敬してきた共通の歴史をもっています。ワノフスキーは伊豆大島に長期滞在したことがあり、そのときの経験が、火山神話論のモチーフとなっています。

イザナミも溶岩流・火砕流か?

火の神カグツチの出産のあと、イザナミは死んでしまいます。妻を奪われた悲しみと怒りから、イザナギはわが子カグツチを剣で斬り殺し、イザナミを追って、黄泉の国へ行く──という有名な場面となります。

もう一度、地上に戻っていっしょに暮らそうという誘いに、心を動かされたイザナミ。

「黄泉の国の神と相談してきます。そのあいだ、わたしを見ないでください」

しかし、イザナギは約束を守れず、変わりはてた妻の姿を見てしまい、驚愕し、黄泉の国から脱出しようとする。イザナミは、

「よくも、わたしに恥をかかせましたね」

と怒り、イザナミの配下である女鬼神「ヨモツシコメ」に追走を命じた。イザナギは逃げながら、身につけているものを女鬼神に投げつける。

さらに、イザナミは黄泉の国の軍団、雷神を派遣しイザナミを追走する。イザナギは剣を振りながら逃げ、桃の実を投げつけると、黄泉の国のものたちは退散した。

今度は、イザナミ自身が、イザナギを追いかけてきた。イザナギは巨大な岩をもってきて、黄泉の国との境に置き、ふたりは岩をはさんでにらみ合う。

イザナミは言う。

「愛しいわが夫、あなたがこんなことをするならば、わたしはあなたの住む国の人間を一日に千人、殺しましょう」

イザナギは言い返す。

「愛しいわが妻よ、お前がそんなことをするならば、私は一日に千五百の産屋を建てよう」

火山の女神ペレのボーイフレンドは溶岩で殺されてしまいますが、イザナミは逃げ延びて、天皇家につながる歴史の始祖となっているので、物語の結末はまったく違いますが、はげしく追いかける女神、逃走する男というフレームワークは同じです。

ペレは火山の神であり、イザナミについても、ワノフスキーをはじめとする人たちによって火山の神と目されています。

イザナミ=火山という仮説に立って、黄泉の国のドラマを見るならば、イザナギを追走するイザナミは、溶岩流あるいは火砕流ということになります。『死都日本』の石黒耀氏をはじめ、近年、イザナミの追撃を火砕流であると考える人が増えつつあるようですが、古事記研究者からの反応はあまり目にしません。

ふた昔まえの比較神話学であれば、双方の神話の内容を比較検討し、環太平洋の火山地帯における影響関係をうんぬんしたかもしれません。

しかし、東京オリンピックのエンブレム問題ではありませんが、人間が同じようなアイデアをかんがえるのはよくあることで、火山的な風土の濃厚な日本列島とハワイ諸島に、同じような神話が発生したと考えておけばいいような気がします。

ふたつの神話で違う点といえば、ペレは火山の女神であることが当然の前提となっているのに対し、イザナミは火山の女神として、認定されていないことです。

ワノフスキーを応援する立場でいえば、女神が男を追走するふたつの神話の共通性は、 「イザナミ=火山」説を補強するデータにはなりそうです。

恋人であれ、妻であれ、女性がほんとうに怒ったとき、男はひたすら逃走するしかない、という世界に普遍的な教訓というか諦めのようなものを物語る神話なのかもしれません。

・ ・ ・